Paysage éponge : rétention naturelle de l'eau dans les sols

, Contribution de Ruedi Bösiger, responsable Protection et valorisation des cours d’eau, WWF Suisse

Les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les pluies intenses, les inondations ou les sécheresses, sont en nette augmentation en Suisse. Pour le secteur des assurances, cela pose de nouveaux défis en termes de gestion des risques. Si les méthodes traditionnelles de prévention s’appuient généralement sur des solutions techniques, le concept de « paysage éponge » propose une approche prometteuse fondée sur la nature qui, non seulement, accroît la résilience du paysage, mais génère également des bénéfices systémiques pour la gestion des risques.

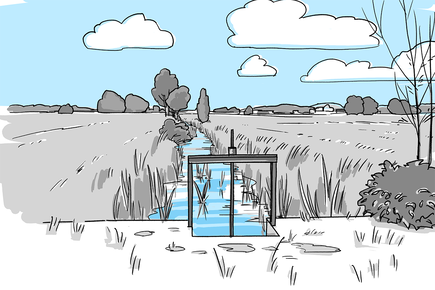

Le principe est simple : les paysages éponges jouent le rôle de réservoirs d’eau naturels. Ils captent les eaux pluviales, les stockent, puis les relâchent progressivement dans l’environnement. Pour parvenir à cette situation, il faut passer par la renaturation ciblée des cours d’eau, la restauration des zones humides, des marais ou des plaines alluviales, ainsi que par une gestion adaptée des sols et des terres. L’objectif étant d'accroître la capacité de stockage des sols pour réduire à la fois les risques d’inondation et les risques de sécheresse.

Cette approche agit sur plusieurs fronts. Un paysage éponge bien conçu peut considérablement atténuer les pics de crue et en retarder l’apparition de plusieurs heures – un véritable gain de temps pour les systèmes d’alerte précoce et les mesures d’évacuation. Parallèlement, les paysages éponges favorisent le remplissage des nappes phréatiques, assurant ainsi l’approvisionnement en eau pour les populations, l’agriculture et la nature durant les épisodes de sécheresse. Il ne faut pas non plus sous-estimer le refroidissement microclimatique induit par l’évaporation des sols organiques humides et des zones humides – un atout majeur pour la santé et la sécurité de la population dans un contexte de canicules de plus en plus fréquentes.

Au-delà de ces effets directs, le concept de paysage éponge convainc par ses retombées systémiques : il favorise la biodiversité, limite l’érosion des sols, améliore la qualité de l’eau et renforce la stabilité climatique et la sécurité alimentaire. Pour les assureurs, cela se traduit à long terme par une réduction du nombre de sinistres et une meilleure prévisibilité des risques.

Comment ce concept peut-il être mis en œuvre concrètement en Suisse ?

Le principe du paysage éponge doit être intégré dans l’aménagement du territoire cantonal et communal. Les instruments juridiques existants peuvent être mobilisés de manière ciblée pour financer des mesures en faveur de tels espaces. L’agriculture, qui manifeste déjà un intérêt croissant pour une gestion durable de l’eau, peut être soutenue par des programmes spécifiques afin de promouvoir activement la rétention d’eau et la biodiversité sur ses terres.

À cela s’ajoutent des mesures techniques et de planification : la renaturation de surfaces imperméabilisées ou rectifiées, la création de zones de rétention naturelles, la désimperméabilisation des sols et la mise en place de systèmes agroécologiques qui non seulement retiennent l’eau, mais contribuent aussi au rafraîchissement local.

Les systèmes agroforestiers – l’intégration ciblée d’arbres sur les terres agricoles – apportent par exemple une contribution essentielle au concept de paysage éponge. Les arbres à racines profondes améliorent l’infiltration de l’eau de pluie, stabilisent le sol, augmentent la capacité de stockage et rafraîchissent le microclimat grâce à l’évapotranspiration. Ils permettent ainsi de mieux absorber les fortes précipitations et de surmonter les périodes de sécheresse. Soulignons ici qu'il n’est pas forcément nécessaire de lancer des projets spectaculaires de grande ampleur pour avoir un impact. Un réseau d’interventions locales, comme la création de bassins de rétention dans les prairies ou la remise en eau de petits marais, peut déjà produire des effets notables.

Le soutien de la société joue également un rôle central. Les campagnes d’information, les actions de sensibilisation et les formations ciblées pour les professionnels de l’agriculture, de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire sont indispensables pour assurer le succès de la démarche. Il en va de même pour la promotion de projets pilotes dont les résultats permettent de rendre visible et mesurable l’utilité des paysages éponges.

Au-delà du soutien direct aux projets de revitalisation, le WWF s’engage aussi dans le développement et la diffusion des connaissances sur les écosystèmes des marais. Par des formations continues, des dialogues entre experts et un travail d’information auprès du grand public, les bases sont posées pour que les propriétaires fonciers, les autorités et les porteurs de projets puissent mettre en œuvre de manière plus efficace des mesures de protection des marais. Le WWF encourage par exemple l’approche agroforestière à travers le transfert d’expérience peer-to-peer entre agriculteurs dans le cadre du projet « Terra Vital », ainsi qu’au moyen du projet « Connexions naturelles », qui soutient la biodiversité sur les terres agricoles.

Les paysages éponges : une opportunité pour le secteur des assurances

En contribuant à prévenir ou à réduire les dommages, les solutions naturelles, telles que le paysage éponge, entraînent des retombées économiques directes. Les assureurs ont la possibilité de participer activement à cette transformation par des conseils, des investissements ciblés ou même leurs propres initiatives de promotion. Face aux dangers naturels, il ne s'agit plus seulement de se prémunir, mais aussi, et de plus en plus, de participer activement à la recherche de solutions.

À une époque où la résilience climatique s’impose comme le socle de toute économie durable, les paysages éponges offrent un exemple convaincant de la manière dont impératifs écologiques et intérêts économiques peuvent être conciliés.