Le risque sismique en Suisse

Quelle est la fréquence des tremblements de terre en Suisse ? Quelles peuvent être les conséquences pour les personnes et pour les bâtiments ? Quelle est l’ampleur des dommages à laquelle il faut s’attendre ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond le lien Modèle de risque sismique du service sismologique suisse (SED). Le modèle, publié en mars 2023, est accessible au grand public. Il constitue un instrument précieux pour permettre à la population, aux autorités et à l’économie de se préparer à un futur tremblement de terre, puis d'en gérer les effets. Il met en lumière les différents facteurs qui exercent une influence sur le risque sismique, en plus de l’aléa sismique à proprement parler. Ces connaissances sont cruciales pour assurer l’efficacité des mesures de prévention. Comme pour les autres dangers naturels auxquels il est impossible de se soustraire, la ligne de conduite est la même pour les tremblements de terre : en premier lieu, il s’agit de réduire la vulnérabilité, c’est-à-dire investir dans l’accroissement de la résistance des bâtiments. C’est là que se situe le plus grand potentiel en matière de réduction du risque. De plus, si vous savez comment vous préparer à titre individuel pour l’éventualité d’un séisme et comment réagir au mieux si un événement se produit, alors vous pouvez également réduire votre propre risque.

En Suisse, les séismes sont plus fréquents que l'on pense

D’un point de vue statistique, chaque personne résidant en Suisse est, au moins une fois dans sa vie, témoin d’un tremblement de terre qui entraîne de graves dommages. En comparaison avec d’autres dangers naturels, ils sont plus rares, mais peuvent causer d’énormes dégâts. En conséquence, les séismes font partie des risques majeurs en Suisse, au même titre que les pandémies et les pénuries d’électricité. Le risque sismique est la résultante de quatre composantes, à savoir : l’aléa sismique, l’influence du sous-sol local, la vulnérabilité des bâtiments et autres ouvrages d’infrastructure, ainsi que les personnes et les valeurs exposées. Alors que l’aléa sismique indique à quelle fréquence et avec quelle intensité la terre pourrait trembler à un endroit donné, le risque sismique chiffre les conséquences possibles d’un tremblement de terre pour les personnes et les bâtiments. À proximité de l’épicentre, il est possible que des dommages ponctuels apparaissent dès la magnitude 4.

Influence du potentiel de dommages et de la vulnérabilité sur le risque

Conformément à l’évaluation réalisée par le Service sismologique suisse, dans notre pays, le risque sismique est le plus élevé pour les villes de Bâle, Genève, Zurich, Lucerne et Berne. Cela peut surprendre, puisque parmi ces cités, Bâle est la seule qui se trouve dans une zone sismique avérée. Cependant, en raison de la taille de chacune de ces cinq villes, un grand nombre de personnes et de biens seraient concernés si un tremblement de terre s’y produisait. De plus, en zone urbaine, le risque est renforcé par le fait que de nombreux bâtiments anciens ne respectent pas les exigences parasismiques actuelles, ou par le fait que le sol meuble sur lequel les bâtiments reposent amplifie les ondes sismiques. Les cantons dans lesquels le risque de dommages aux bâtiments est le plus élevé sont Berne, le Valais, Zurich, Vaud et Bâle-Ville. Près de la moitié de l’impact financier estimé se concentre sur ces cinq cantons. Les calculs effectués à partir du modèle de risque sismique ont permis d’estimer à un montant situé entre 11 et 44 milliards de francs suisses les dommages causés aux bâtiments par les séismes sur une période de 100 ans. On estime par ailleurs que ces événements pourraient causer entre 150 et 1600 décès, et qu’entre 40 000 et 175 000 personnes pourraient se retrouver sans abri. À cela s’ajoutent des dégradations dont le modèle ne tient pas compte, à savoir les dommages aux infrastructures ainsi que les dommages causés par des processus secondaires tels que des glissements de terrain, des incendies ou encore des interruptions d’exploitation.

La prise en compte du risque sismique ne peut pas être répartie de manière linéaire dans le temps puisque les événements sont rares et catastrophiques et surviennent sans prévenir, pour la plupart. Cette réalité constitue un défi pour la prévention et pour les activités de sensibilisation à propos de cette thématique, car d’autres risques apparaissent comme prioritaires à court terme. Néanmoins, dans une optique de prise en compte globale des dangers naturels, il est essentiel que les bâtiments respectent les normes de construction parasismiques, et en particulier les normes SIA 261 et SIA 269/8 relatives à la sécurité sismique.

Scénarios sismiques pour la Suisse

Le modèle de risque sismique permet d’une part d’évaluer le risque pour des lieux et des moments déterminés, et d’autre part de calculer des scénarios. Cela permet par exemple d’examiner les conséquences qu’auraient aujourd’hui des séismes qui se sont réellement produits par le passé en Suisse. Si le tremblement de terre de magnitude 6,6 qui a frappé Bâle en 1356 se répétait aujourd'hui, il faudrait compter, en Suisse, avec quelque 3000 décès et des dommages aux bâtiments à hauteur d’environ 45 milliards de francs suisses. Mais des séismes violents peuvent en principe se produire n’importe où. C’est pourquoi le SED a conçu deux scénarios pour chaque canton : il s’agit toujours d’un tremblement de terre dommageable de magnitude 6, et dans un cas il affecte le chef-lieu, et dans le deuxième cas une autre localité du canton. Statistiquement, un tel séisme se produit en moyenne tous les 50 à 150 ans quelque part en Suisse ou dans une région limitrophe. L’objectif des 59 scénarios ainsi élaborés est de sensibiliser les autorités et la population aux conséquences d’un séisme dommageable en Suisse.

Programme de mesures axé sur la prévention en matière de séismes

Le modèle de risque sismique peut, de surcroît, être utilisé immédiatement après un événement pour effectuer une estimation rapide des dommages. Ainsi, lors de tremblements de terre perceptibles à grande échelle ou causant des dommages importants, la population et les forces d’intervention peuvent être informées dans un délai très bref de l’envergure probable des conséquences. De même, le modèle permet de quantifier le risque pour des portefeuilles immobiliers déterminés ou d’établir des scénarios détaillés pour des villes ou agglomérations. Le modèle de risque sismique fait partie intégrante du programme de mesures de la Confédération pour la mitigation des séismes, placé sous la coordination de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le programme de mesures vise à garantir une gestion globale du risque sismique à l’échelon fédéral. Ainsi, les connaissances acquises grâce au modèle de risque sismique contribuent à l’analyse nationale du risque et à la planification des mesures de prévention à l’échelle fédérale ainsi que cantonale. Elles fournissent une base commune pour permettre à la population, aux autorités et à l’économie de gérer les effets d’un tremblement de terre dommageable et de reconstruire ou remettre en état les bâtiments et les infrastructures détruites ou endommagées. En outre, le modèle national de risque sismique constitue un instrument important pour l’Organisation dommages sismiques (ODS) au moment de planifier ses travaux et de réaliser sa mission. Après un tremblement de terre, l’ODS a notamment pour tâche d’estimer le coût global découlant des dommages aux bâtiments, afin que les travaux de reconstruction puissent être entamés rapidement.

Sécurité sismique des bâtiments en Suisse

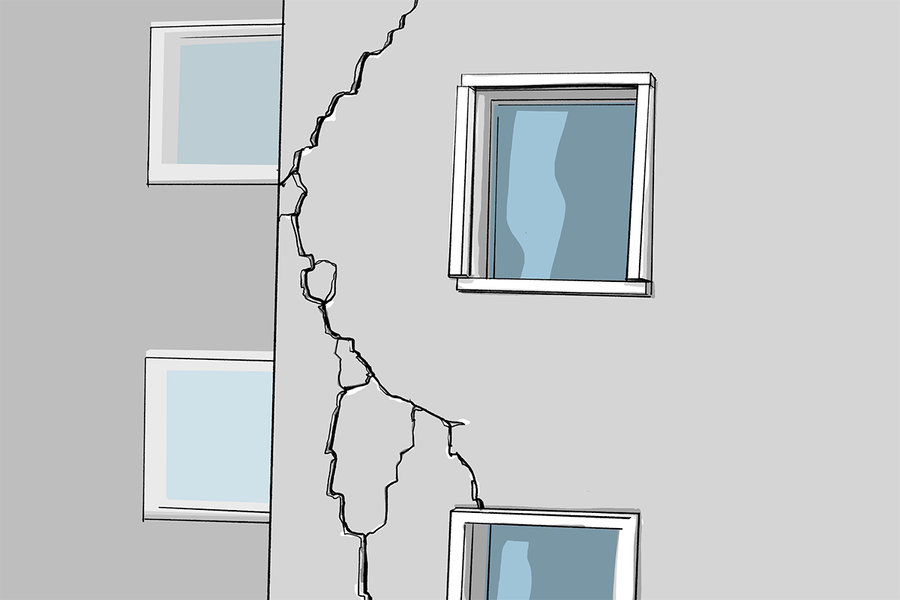

En règle générale, les bâtiments récents et les nouvelles constructions présentent une bonne sécurité sismique, étant donné que des exigences claires issues de la norme SIA 261 sont déjà en vigueur depuis plusieurs années. En Suisse, le problème réside plutôt dans le nombre élevé de bâtiments plus anciens. En effet, lorsque leur niveau de sécurité sismique n’est pas tout simplement inconnu, il s’avère souvent insuffisant. Cela peut être dû à l’absence de normes en matière de mesures parasismiques au moment de leur construction ou au fait que des recommandations existantes n’ont pas été appliquées de manière suffisante. Les bâtiments qui ne sont pas construits aux normes parasismiques sont potentiellement menacés par un risque d’effondrement et peuvent subir des dommages considérables même en cas de séisme de faible intensité.

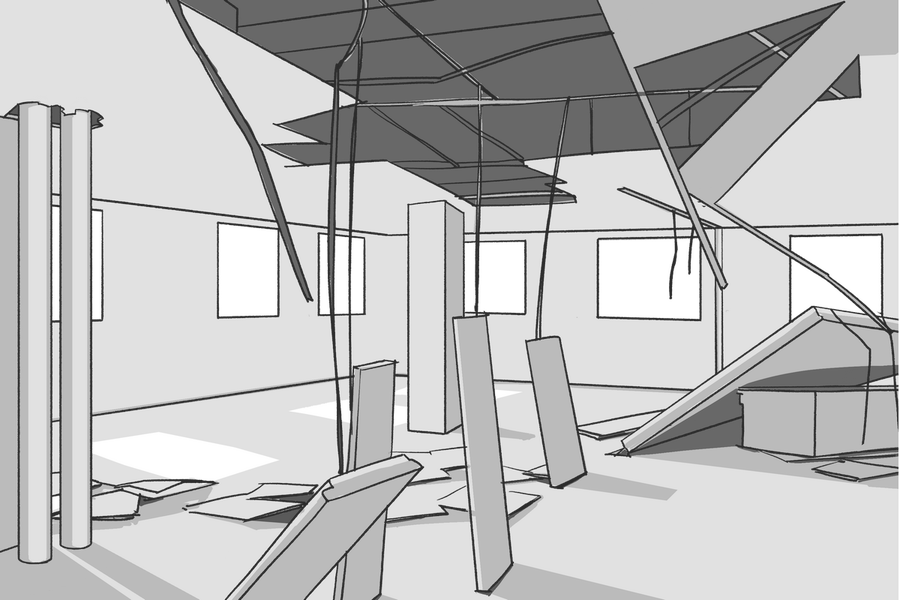

La planification de travaux de transformation, de rénovation ou de changement d’affectation constitue un moment opportun pour également améliorer la sécurité sismique d’un bâtiment d’un certain âge. En cas de transformations, c’est la norme SIA 269/8 qui s’applique. Une telle démarche peut cependant générer des coûts supplémentaires si des interventions sont nécessaires sur la structure porteuse, à la différence des projets de nouvelle construction. Néanmoins, investir dans l’amélioration de la résistance d’un bâtiment représente la meilleure stratégie pour prévenir des dommages et notamment protéger les vies humaines des conséquences d’un fort tremblement de terre. Lorsqu’un projet de construction prévoit des interventions sur le système porteur du bâtiment, il est recommandé de faire appel le plus tôt possible à une personne spécialisée en sécurité sismique. En outre, il est judicieux de fixer les éléments de construction non porteurs (tels que les plafonds suspendus) ainsi que les équipements (p. ex. armoires et étagères) de manière qu’ils ne puissent pas chuter ou se renverser en cas de secousses sismiques.

Bien se préparer à l’éventualité d’un tremblement de terre

Outre la vérification et l’amélioration de la sécurité sismique de votre bâtiment, vous pouvez encore prendre d’autres mesures pour vous préparer à un événement grave. En effet, après un fort tremblement de terre, les lignes électriques et le réseau d’eau potable risquent d’être inutilisables pendant une durée plus ou moins longue. C’est pourquoi il est recommandé que chaque ménage dispose d’une radio à piles prête à l’emploi, de lampes de poche, ainsi que de provisions d’urgence pour au moins 3 jours (9 litres d’eau par personne et suffisamment d’aliments qui n’ont pas besoin d’être cuits).

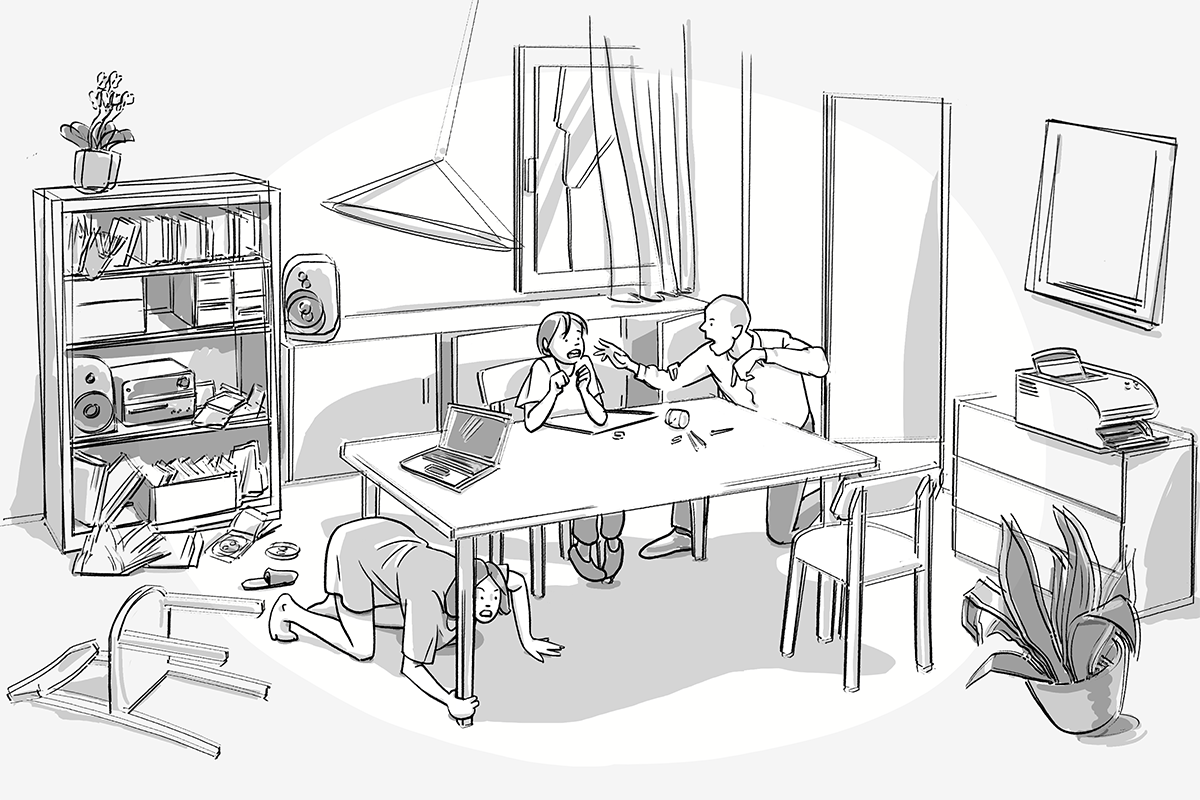

Que faut-il faire en cas de tremblement de terre

Dès les premières secousses, il faut vous mettre à l’abri. À l’intérieur, c’est sous une table solide que vous serez le mieux protégé. Étant donné que les séismes ne durent généralement que quelques secondes, il n’y a pas assez de temps pour quitter le bâtiment. En outre, si vous sortez du bâtiment, des objets qui chutent pourraient vous blesser. Si vous vous trouvez dehors, ne vous réfugiez pas dans un bâtiment, et éloignez-vous des ponts, pylônes de lignes électriques, grands arbres, parois rocheuses et autres zones dans lesquelles des structures pourraient s’effondrer ou des objets pourraient tomber. Si vous êtes près des berges d’un cours d’eau, éloignez-vous-en le plus rapidement possible.

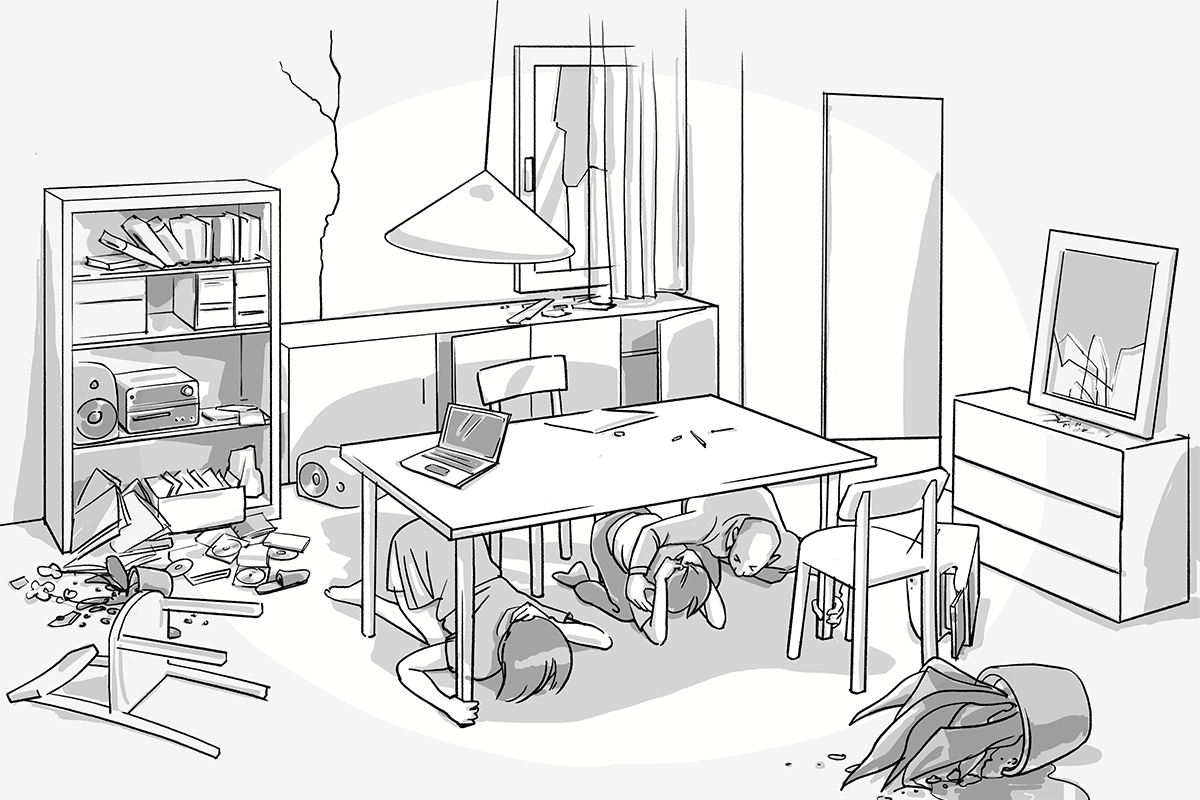

Après un fort séisme, il faut s’attendre à des répliques. Apportez de l’aide aux autres personnes, mais sans vous mettre en danger. Examinez si le bâtiment a été endommagé, et quittez-le si vous constatez des dégâts importants. En effet, le bâtiment pourrait présenter un risque d’effondrement et ne pas résister si une réplique d’une certaine ampleur venait à se produire. Examinez également si les conduites de gaz, d’eau et d’électricité sont intactes. En cas de doute, mettez-les hors service. Informez-vous au moyen de la radio, de la télévision ou de l’Internet, et respectez les instructions des forces d’intervention. Ne téléphonez qu’en cas d’absolue nécessité, et évitez de circuler en voiture à des fins privées.